新型コロナという言葉を、最近あまり耳にしなくなったと感じている方も多いのではないでしょうか。日常生活が戻り、マスクを外して外出する機会も増えた今、「もう気にしなくていい感染症」という印象を持っている人も少なくないはずです。

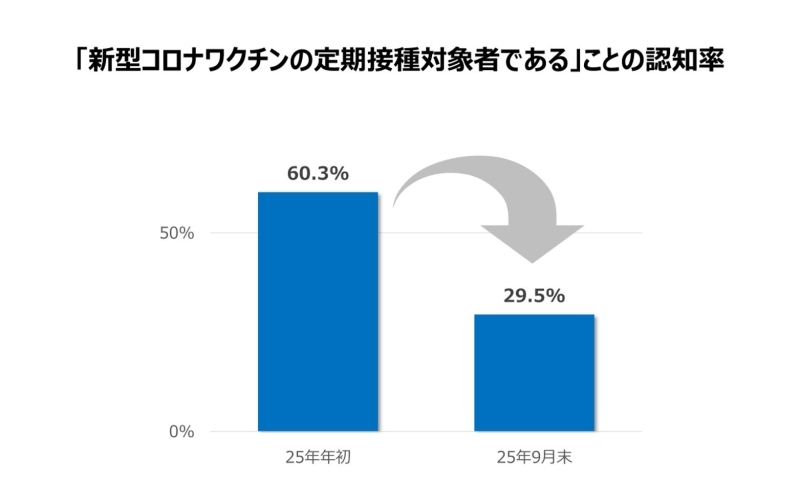

しかし、数字を追ってみると、その空気感とは少し違う現実が見えてきます。高齢者を対象とした新型コロナワクチンの定期接種について、対象者自身が「自分が接種の対象であること」を知っている割合は、3割に満たない水準まで下がっていました。わずか1年前と比べても、大きく数字を落としている点は見過ごせません。

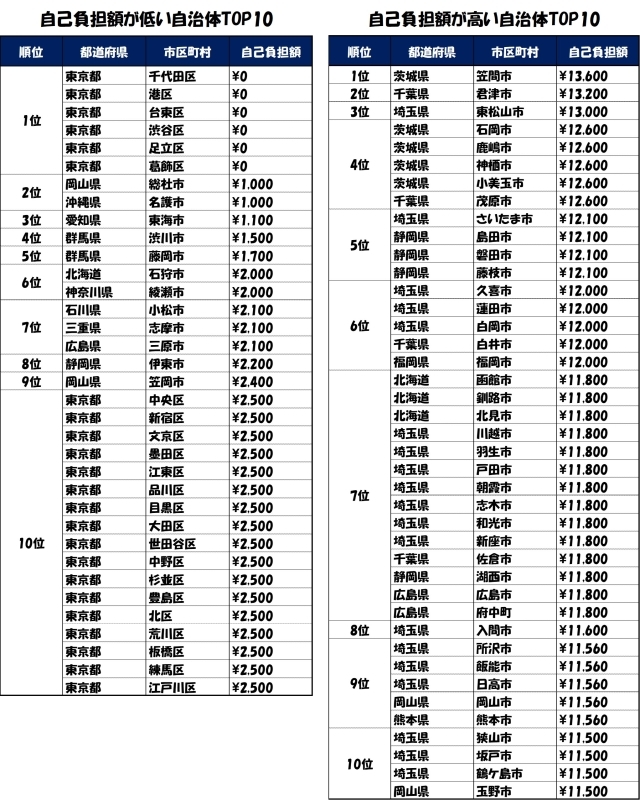

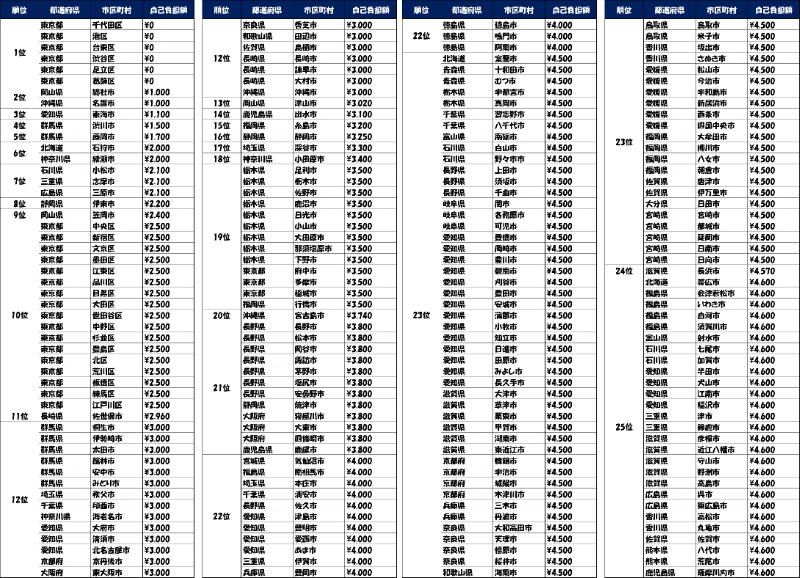

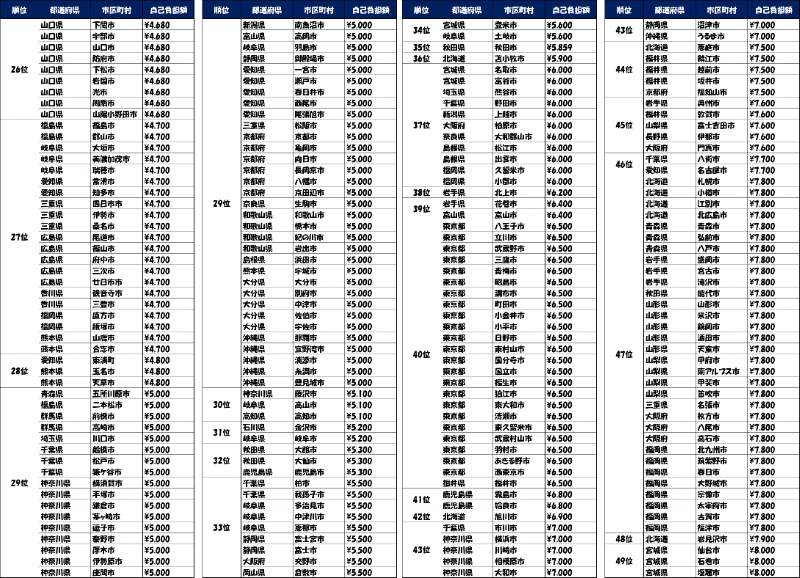

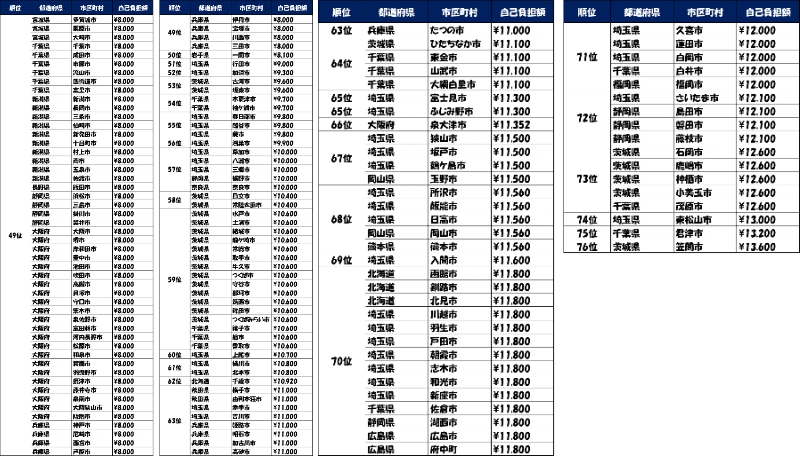

さらに、今年度からは国の助成が終了し、ワクチン接種の自己負担額は自治体ごとに大きく異なっています。無償で受けられる地域がある一方で、1万円を超える負担が発生する自治体もあり、住んでいる場所によって選択肢や判断が左右される状況が生まれています。

新型コロナによる死亡数は2024年も3万5865人と大きな減少を見せておらず、死因順位は2023年から引き続き第8位となっていました(厚生労働省 人口動態統計)。なお、この数字は、同年のインフルエンザによる死亡数2855人の約12倍と大きく上回っています。

しかし新型コロナは決して収束しておらず、特に感染症に対する抵抗力が衰えていく傾向がある高齢者においては、2025年度定期接種を含めた継続的な予防対策が重要になると考えられます。

感染症は、流行しているかどうかが見えにくくなったときほど判断が難しくなります。実際、医療現場では「気づかないうちに重症化リスクが高まること」への懸念も指摘されています。今、私たちの身近で何が起きているのか。データと専門医の声をもとに、生活者の目線で整理していきます。

定期接種の対象でも「知られていない」という現実

新型コロナワクチンの定期接種について、制度としてはすでに整理されているものの、「自分が対象であるかどうか」を正確に把握している人は多くないようです。

今回の調査結果を見ると、その傾向は数字としてはっきり表れています。

年初の段階では、定期接種の対象者であることを認知していた人は約6割に達していました。しかし、時期が進むにつれて認知率は下がり、9月末時点では3割を下回る水準まで低下しています。制度そのものが変わったわけではないにもかかわらず、「知られていない状態」が広がっていることが読み取れます。

この背景には、日常生活の中でワクチンに関する情報に触れる機会が減っていることや、「自分にはもう関係のない話」と感じてしまう心理が影響している可能性も考えられます。感染状況が落ち着いた時期ほど、制度に関する情報は後回しになりやすいのかもしれません。

一方で、定期接種は年齢や基礎疾患の有無などによって対象が定められており、該当する人にとっては判断材料を持っておくことが重要です。知らないまま過ぎてしまうのか、知ったうえで選択するのかでは、受け止め方も大きく変わります。

まずは「制度として存在している」という事実を知ること。その第一歩が、今の状況を整理するうえで欠かせないポイントだと感じました。

自治体ごとに差が出る、定期接種の自己負担額

新型コロナワクチンの定期接種は、国の制度として位置づけられているものですが、実際にかかる自己負担額は全国一律ではありません。

今回の調査データからは、自治体ごとに金額差が大きいという現実が浮かび上がっています。

自己負担額が低い自治体では、0円から数千円程度に抑えられているケースも見られます。一方で、高い自治体では1万円を超える例もあり、同じ「定期接種」であっても、住んでいる地域によって負担感が大きく異なることが分かります。

この差は、各自治体が独自に行っている助成の有無や内容によるものです。制度自体は共通していても、支援の厚みには地域差があり、その結果として自己負担額に開きが生まれています。

日常生活の中で医療費の負担を意識する場面は少なくありませんが、ワクチン接種においても同様に、「地域による違い」が現実的な判断材料になっていると言えそうです。

特に印象的なのは、負担が低い自治体と高い自治体の差が数倍に及んでいる点です。金額の大小だけで接種の是非を決めるものではありませんが、「なぜこんなに違うのか」と疑問に感じる人も少なくないでしょう。

自分の住んでいる自治体ではどの程度の負担が必要なのか。

そうした視点で一度情報を確認してみることが、納得感のある判断につながるように感じました。

人口5万人以上の549自治体を対象にした自己負担額ランキング

医師が語る、定期接種の認知低下と今あらためて考えたいこと

佐藤昭裕先生

KARADA内科クリニック五反田院院長

日本感染症学会専門医。総合診療医として全身の幅広い診療と、感染症専門医と してHIV感染症や結核、マラリアなどの診療に加え、集中治療、院内感染対策、ワ クチン診療などに従事。東京医科大学病院感染症科医局長や東京医科大学茨城 医療センター感染制御部部長、感染症科科長などを歴任し、現職に至る。

今回の調査結果についてコメントを寄せたのは、KARADA内科クリニック五反田院 院長の佐藤昭裕先生です。

佐藤先生は、日本感染症学会専門医として、感染症診療に長く携わってきた医師です。HIV感染症や結核、マラリアなどの診療に加え、院内感染対策やワクチン診療にも従事しており、現在も現場で診療を続けています。

佐藤先生によると、冬の流行期に入るにつれて、新型コロナウイルス感染症の患者は再び増加傾向にあるといいます。一方で、昨年ほどの危機感を持っていない人が多いことも実感しているそうです。その背景には、テレビなどで新型コロナに関する情報が以前ほど報じられなくなったことが影響している可能性があると指摘しています。

今回の調査で、定期接種の対象者であることの認知率が3割を下回っている点についても、佐藤先生は強い問題意識を示しています。情報が十分に届かないことで、「自分が対象であることを知らないまま接種の機会を逃してしまう人がいる」と考えられるからです。

また、自治体ごとの対応にも触れ、対象者に対して積極的に情報を届けている自治体では認知率が高くなる傾向がある一方、特に周知を行っていない自治体では、定期接種の情報が伝わりにくくなっている現状があるとしています。制度があっても、伝え方次第で受け取られ方が大きく変わる点は見逃せません。

さらに佐藤先生は、定期接種の認知率低下が、接種率そのものの低下につながる可能性にも言及しています。新型コロナによって入院する重症患者のほとんどがワクチン未接種者であるという研究データも報告されており、入院や重症化を防ぐ観点からも、接種の意義は大きいと述べています。

後遺症についても、新型コロナに罹患した10人に1人は後遺症が出るといわれていますが、ワクチンは後遺症の発現を低減することができるという研究データがあることに触れ、高齢者に限らず、後遺症を抑えるための選択肢として接種を考えることは意味があるとしています。

そして、早期診断、早期治療を心がけ、流行に備えて医師に相談することもポイントです。

制度を知ったうえで、自分なりの判断をするために

新型コロナワクチンの定期接種は、すでに制度として整えられている一方で、その内容や対象について十分に知られていない現状が見えてきました。

認知率の低下や、自治体ごとに大きく異なる自己負担額は、「制度があること」と「生活者に届いていること」が必ずしも一致していないことを示しています。

今回の調査データを通して印象的だったのは、情報不足によって判断の機会そのものが失われている可能性がある点です。受けるかどうかを決める前に、「自分が対象なのか」「どのくらいの負担が必要なのか」といった基本的な情報を知ることが、まずは重要だと感じました。

また、医師のコメントからは、ワクチン接種を一律に捉えるのではなく、年齢や体調、生活環境などを踏まえて考える姿勢の大切さも伝わってきます。制度や数字を知ったうえで、必要に応じて医療の専門家に相談することが、納得感のある選択につながるのではないでしょうか。

情報があふれる時代だからこそ、知らないまま過ぎてしまうのではなく、一度立ち止まって整理してみること。

今回の調査結果は、そのきっかけとして捉えることができそうです。