2025年8月15日、日本は終戦から80年を迎えます。その節目を前に、ビルマ戦線のなかでも「幻の激戦」とも呼ばれる拉孟(らもう)戦について長年研究してきた遠藤美幸さんが、都内の書店で講演を行いました。会場は定員30人ほどの小さな空間でしたが満席となり、オンライン中継でも多くの人が耳を傾けます。

拉孟戦とは? あまり知られていないビルマの戦争

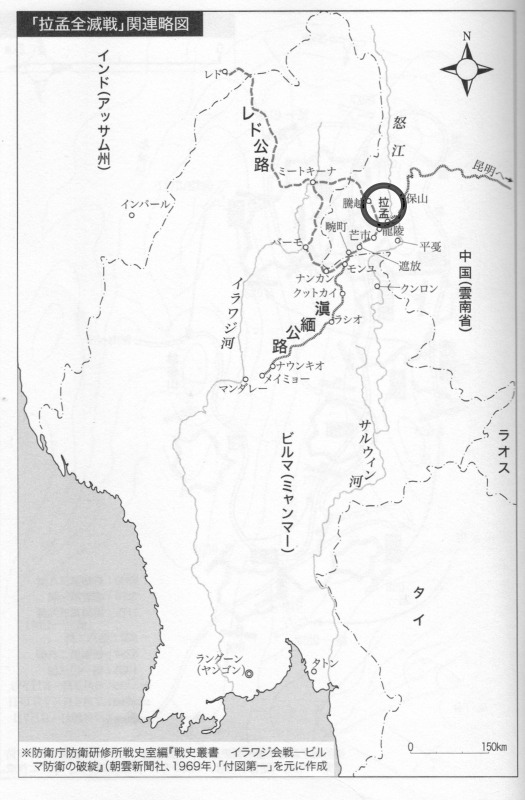

拉孟は中国雲南省、現在のミャンマー北部との国境付近に位置します。第二次世界大戦末期の1944年6月から9月、この地で旧日本軍は蒋介石率いる中国国民党軍と戦いました。背後には米英の支援を受けた連合軍が控え、兵力日本軍1300人に対し国民党軍4万人。圧倒的劣勢の中、日本軍は最後まで抗戦し玉砕してしまいます。

この戦いは、日本がビルマを失い敗戦へと傾く大きな転機となりましたが、同年の「インパール作戦」に歴史的注目が集まり、長く影に隠れてきました。

日本航空CAから歴史研究者へ — 偶然の出会い

遠藤さんが拉孟戦に出会ったきっかけは、1985年、日本航空のCAとしてニューヨーク行きの便に搭乗していた時でした。乗客の一人、小林憲一さんは日本航空OBで、後に彼女の人生を変える人物となります。

その3年後、遠藤さんは航空会社を退職し大学院で歴史研究を始めますが、育児のために一時中断。そんな彼女のもとに、2001年8月15日、小林さんから一通の手紙と膨大な資料が届きます。そこには、自らが体験した拉孟戦の苛烈さが刻まれていました。

「後世の人たちに、こんな壮烈な玉砕戦があったことをぜひ伝え残して頂きたい」(「『戦場体験』を受け継ぐということ」高文研 より)

この言葉が遠藤さんの胸に火を灯し、再び研究者として歩む決意をさせます。

今も存命の生き残り兵士たちの証言

遠藤さんは以降、70人以上の拉孟戦経験者に聞き取りを行ってきました。その証言は、数字や戦争資料では語りつくせない戦争の現実と重みを映し出します。

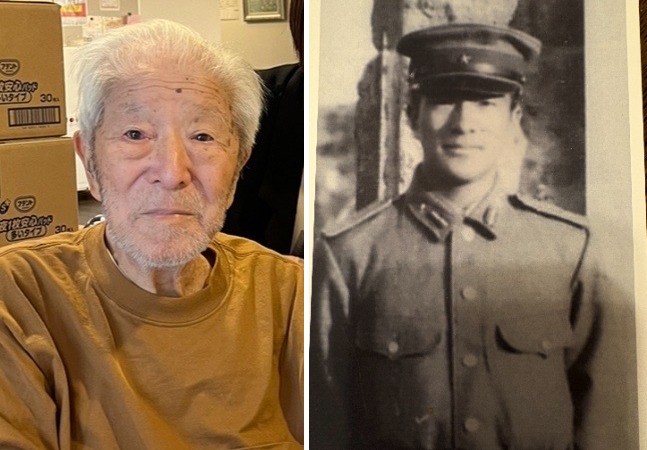

第55師団(壮兵団)の衛生隊担架兵として従軍。仲間の断末魔を幾度も聞きながら、自らは生き残ります。

「実はこの55師団はビルマ戦のなかで一番戦没率が高いんです。 2万人投入されて1万6000人。8割亡くなっているんですね。インパール作戦での犠牲者が6割ということを踏まえても、いかに壮絶な作戦だったかがわかります」(遠藤さん)

「戦争によって傷ついた人たち――特に女性や子どもたちが受けた苦しみを思うと、本当に胸が痛む。だからこそ、自分は生き残ってしまった兵士として、その人たちに心から謝りたい」

細谷さんは静かにそう語り、遠藤さんの聞き取りに応じました。遠藤さんによれば、細谷さんは兵士としての“加害”の歴史にも目を背けず、当時の思いを自らの言葉で残しているといいます。

第2師団(勇兵団)の工兵中隊長。第2師団の工兵中隊長で、戦後は戦友会・勇会の事務局長を務めていました。水足さんは何度もこう語っています。

「私は戦争になったら逃げます。戦争に行って最大の卑怯者になりました。戦争は何としても阻止しなくてはいけません。勝ってもダメです。自衛隊もいりません」

「戦友会で、それも事務局長がこんなこと言うのだな……」遠藤さんはそう思っていたと言います。しかし、多くの戦友の命を理不尽に奪われ、戦争の恐ろしさを肌で感じているからこそ、水足さんのその言葉には重みがあります。

「聞き取りをしていると、毎年靖国神社には参拝するし、亡くなった戦友のことはいつも頭に残っていると言われるのですが、やはり皆さん『戦争はやっちゃいかん』そう言います。それが総論なのだ。そう思いました」(遠藤さん)

木下昌巳さんに送る言葉を探し続ける日々

遠藤さんは研究のなかでひとり、どうしても忘れられない元兵士がいます。それが木下昌巳さんです。

木下昌巳さん(第56師団(龍兵団)元野砲兵中尉)は拉孟戦玉砕目前、上官の命令で部隊を離れます。

「この戦争を後世に伝えよ。戦後遺族を尋ね歩け」

それが上官である守備隊長の命令でした。しかしその命令を遂行したばかりに、生き残った仲間たちに「逃げた」と誤解され、戦友会から追放されました。

「『なぜ一番の主力である歩兵ではなく一野砲兵の木下が逃げ延びたんだ?』『木下は本当は命令を受けてない』『 死ぬのが怖くて勝手に逃げてきたんだ』とか、戦友会のなかでいろんな噂が出て、彼は孤立無援の状態にさせられました」(遠藤さん)

木下さんが上官の命令で部隊を離れた事実は、公式記録にも残っており疑いようのないものでした。しかし、仲間を失った元兵士や家族を戦争で奪われた遺族たちにとっては、その事実を受け入れることは容易ではありません。結局、彼らは木下さんを誤解したまま、木下さんもそれに対して弁明することはできませんでした。

さらに追い打ちをかけたのは、新聞に載った「木下中尉脱出」という見出しでした。

同じ姓を持つ夫が戦地から戻ったのではないか――そう信じた一人の女性は、面会の日、目の前に現れたのが別人「木下昌巳」だと知り、その場で泣き崩れてしまいました。

「あなたじゃなくて、自分の夫が良かった」

その言葉は、当時まだ23歳で独身だった木下さんの胸をえぐりました。彼女の夫には幼い子どももいる。それを思うと、「自分が代わりに死ねばよかった」という悔しさがこみ上げたといいます。

こうした苦い経験があるため、木下さんは長く「自分が生き残ったことへの申し訳なさ」を抱え続け、戦争体験を語ろうとはしませんでした。遠藤さんが話を聞くまでには、およそ1年を要したといいます。

何度も足を運び、耳を傾け続けたある日、木下さんは問いかけました。

「あなたは、この戦争の話を聞いてどうしたいの?」

その問いに、遠藤さんはすぐに答えることができませんでした。

木下さんは2013年、92歳で仲間の元に旅立ちます。

彼に対してその答えを探し続けるように、遠藤さんは今も元兵士たちの声を聞きます。

「戦場体験を聴くことは、つまるところ私自身の生き方が問われているのだ。

この問いの答えを探しつづけながら、私は元兵士の話を黙って聞き続けている」

――遠藤さんの著書『戦友会狂騒曲』(地平社)にはそう記しています。

終わりに 遠藤さんのメッセージ

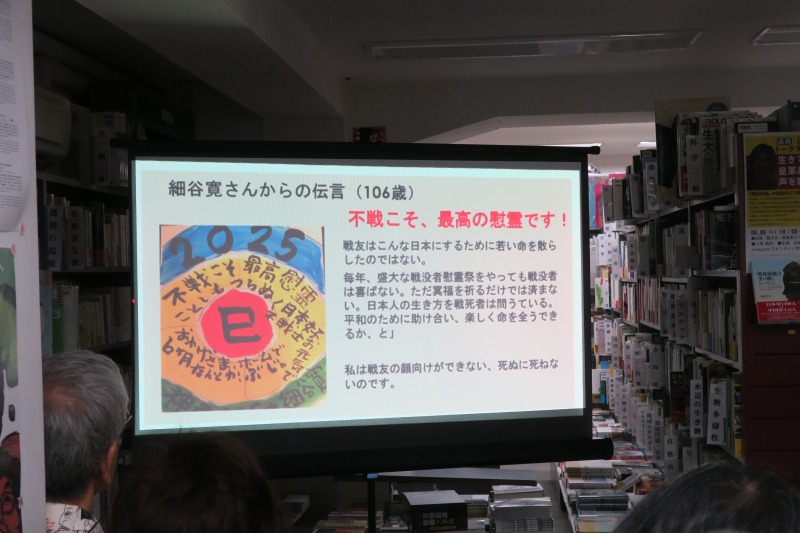

最後に遠藤さんは、細谷さんの言葉を紹介しました。

「いくら慰霊祭をやっても、戦没者は喜ばない。ただ祈るだけでは足りない。平和のために助け合い、命を全うできているかを、あの戦争は私たちに問うている」

80年目の夏、拉孟で散った命と、その証言を託された生き残りの声が、今も静かに語りかけています。

【参考文献】

左:「戦友会狂騒曲」著・遠藤美幸(地平社)

右:「『戦場体験』を受け継ぐということ」著・遠藤美幸(高文研)