大学の研究というと、論文を書いて終わり、発表して終わり、というイメージを持つ人も多いかもしれません。

しかし島根県立大学では、学生の研究が、地域や制度、さらには社会の中へと実際に動き出しています。

今回紹介するのは、学生たちの研究実装によって、CO₂削減量として国に認められた「Jクレジット」1トン分を創出し、それを売却せず、地域企業へ寄付した取り組みです。

放置された竹林を原料にしたバイオ炭農業を出発点に、農業、商品開発、文化財の活用、環境教育、国際研究へと広がっていったこの活動は、単なる環境対策にとどまりません。

印象的なのは、成果を「数字」として終わらせなかった点です。

学生たちは、削減量をどう扱うべきかを自ら議論し、金銭的な回収ではなく、地域の中で環境価値を循環させる道を選びました。その判断の背景には、「研究の知見は社会に届くのか」「研究は誰のためにあるのか」という問いがありました。

この取り組みは、イベントの成功談というよりも、大学教育そのものの姿勢を映し出す事例だと感じます。

研究を通じて社会と向き合い、地域と関わり、制度の中で説明責任を果たす。その一連のプロセスを学生自身が経験したことにこそ、大きな意味があると感じます。

研究はどこから始まったのか 学生の問いが生んだ実装の出発点

この取り組みの特徴は、最初から「成果」を目指して始まったわけではない点にあります。

出発点にあったのは、学生たち自身が抱いた素朴でありながら本質的な問いでした。

環境に配慮した活動や研究は数多く行われています。しかし、その多くが「良い取り組みだった」という評価の段階で止まり、社会の仕組みや制度の中まで届かないまま終わってしまうケースも少なくありません。

学生たちは、そうした状況に対して、「研究の知見は、本当に社会に届いているのだろうか」「制度や市場の中で意味を持つ形にできないのだろうか」という疑問を持ちました。

島根県立大学で進められてきたこの研究実装は、こうした問いを机上の議論で終わらせず、実際の現場で確かめることから始まっています。

理念や理想を語るのではなく、地域にある資源を使い、数値として示し、第三者の認証を受けるところまでやり切る。その過程自体を、学生の学びとして位置づけている点が印象的です。

中心となったのは、伊藤豊氏のゼミに所属する学生有志です。

ただし、この取り組みは「特定の学生が頑張ったプロジェクト」というよりも、研究を通じて社会と向き合う力を育てる教育の一環として進められてきました。学生たちは、研究テーマの設定から、現場での実践、調査、検証、説明までを自ら担い、その結果を社会にどう返すかについても議論を重ねています。

この段階で重視されていたのは、「何をすれば評価されるか」ではありませんでした。

むしろ、「研究として意味があるか」「社会に対して説明できるか」「自分たちの言葉で語れるか」といった点が問われていたように感じます。研究を学内で完結させず、地域や企業、制度と向き合うことで初めて見えてくる課題や責任がある。そのことを、学生自身が実践を通じて確かめていくプロセスでもありました。

こうした姿勢は、大学教育の在り方を考えるうえでも示唆に富んでいます。

研究を成果物として評価するのではなく、問いを立て、試行錯誤し、社会の中で検証し、説明するところまでを学びと捉える。この考え方があったからこそ、研究は教室の外へと開かれ、地域や制度と接続する実装へと進んでいったのだと受け取れます。

伊藤豊氏の研究室サイト「U-lab」

https://sites.google.com/view/ulabapple/u-lab

放置された竹林から始まった 地域とともに進めた研究の現場

学生たちの問いは、まず身近な地域課題と結びつくところから具体化していきました。

着目したのは、島根県内でも問題になっている放置竹林です。管理されなくなった竹林は、景観や生態系への影響だけでなく、農地や生活環境にもさまざまな課題をもたらします。一方で、適切に活用すれば資源としての可能性も秘めています。

この取り組みでは、放置竹林の竹を伐採し、バイオ炭として活用するところから研究実装が始まりました。

バイオ炭とは、植物由来の材料を炭化させたもので、土壌改良や炭素の長期貯留につながる可能性があるとされています。理論上の効果を語るのではなく、実際に竹を切り、炭にし、畑に施すという一連の工程を、学生自身が担いました。

炭化作業や農地での実践は、大学の研究施設だけで完結したものではありません。

地域企業や住民の協力を得ながら、すでに地域にある場所や関係性を活用して進められました。新しい設備を用意するのではなく、地域の中にある資源や空間を使うことで、研究と地域との距離を縮める形が取られています。

畑についても、大学周辺の休耕地を借り受け、学生の手で開墾するところから始まりました。

土を整え、作物を育て、獣害対策を施し、収穫までを行う過程は、研究であると同時に、地域の農業の現場そのものでもあります。育てた野菜は大学の学生食堂や地域の催しで活用され、研究成果が日常の消費の場へと戻されました。

この段階で重要なのは、「環境に良い取り組みをしている」という自己評価ではありません。

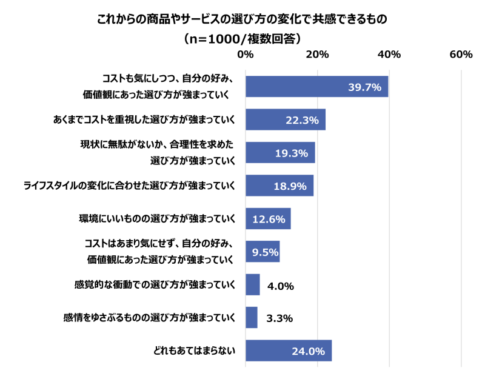

バイオ炭を使った農業に、消費者はどのような価値を見いだすのか。学生たちは、地域イベントや都市部の商業施設、観光地といった異なる文脈で調査を行い、環境配慮型の作物に対する評価をデータとして確認しました。

地域の課題に向き合いながら、研究として検証し、結果を社会に返す。

この現場での積み重ねがあったからこそ、後に制度と接続する段階へと進む土台が築かれていったと言えます。研究が現実の社会と交わる場所が、最初から地域の中に設定されていた点は、この取り組みを理解するうえで欠かせない要素です。

数字で終わらせなかった選択 Jクレジット1トンを「売らなかった」理由

バイオ炭農業の実践と検証を積み重ねた結果、学生たちの取り組みは、国の制度に基づく正式な認証へと進みました。

算定や申請、第三者認証といったプロセスを経て、CO₂削減量1トン分がJクレジットとして認められています。

Jクレジットは、本来「取引可能な環境価値」です。

削減量を売却し、金銭的なリターンを得ることも選択肢として存在します。しかし学生たちは、その使い道について改めて議論を重ねました。ここで問われたのは、「何ができるか」ではなく、「研究成果をどのように社会へ返すべきか」でした。

最終的に選ばれたのは、売却ではなく、地域企業への寄付という判断です。

削減量を単なる数値や収益として回収するのではなく、地域の中で環境価値を循環させることに意味を見いだした選択だと言えます。この判断は、環境への配慮というよりも、研究のあり方に対する姿勢として読み取ることができます。

寄付先となったのは、地域に根ざした企業である島根トヨペット株式会社です。

注目すべき点は、クレジットを渡して終わりにしていないことです。寄付後も、削減量を地域のためにどのように活用できるのかについて、学生と企業が継続して検討を行っています。環境価値の使い道そのものを、対話の中で考えていく姿勢が貫かれています。

このプロセスには、研究成果に対する説明責任という側面もあります。

制度を通じて認められた数値を、誰に、どのような形で、何のために使うのか。その判断を学生自身が担い、言葉にし、他者と共有していく。この経験は、研究を社会に開くうえで欠かせない訓練でもあります。

1トンという数値自体は決して大きなものではありません。

しかし、その背後には、問いを立て、実践し、制度と向き合い、社会に返すという一連のプロセスがあります。数字をゴールにせず、その扱い方まで含めて研究と捉えた点に、この取り組みの本質があるように感じられます。

この判断は、単なる社会貢献ではなく、研究と教育を結びつける意思決定でした。

研究成果をどう扱うかまでを学びの対象とする。その姿勢が、島根県立大学におけるこの研究実装を、印象深い事例にしている理由の一つだと言えそうです。

研究は地域にとどまらない 国際研究と次世代への広がり

この研究実装は、地域で完結するものではありませんでした。

バイオ炭という手法を起点にした取り組みは、国内外へと広がりを見せています。

国外では、ジブチ共和国を対象とした国際研究へと展開されました。

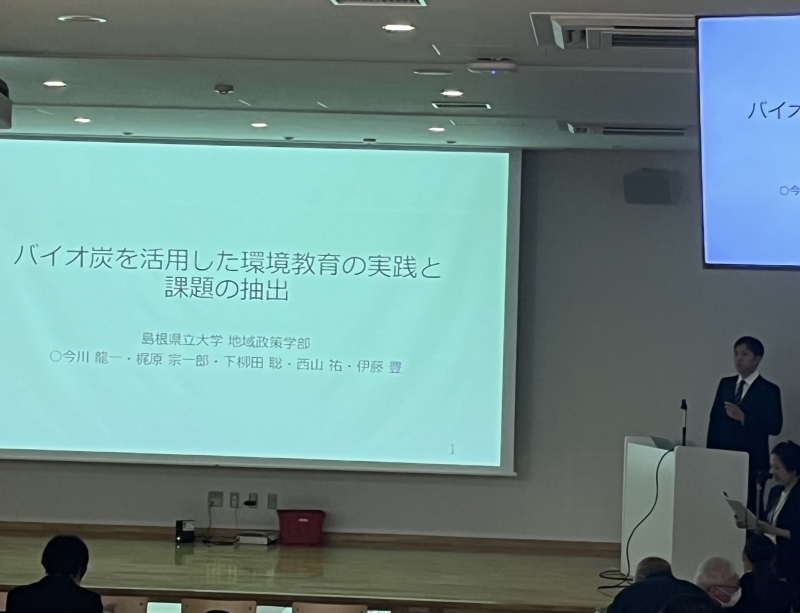

現地で問題となっている侵略的外来種を炭化し、土壌改良に活用する可能性を検討するとともに、気候変動の影響を受けやすい遊牧民の生計や定住化への影響についても分析が行われています。研究成果は学会で発表され、学生自身が国際的な文脈の中で議論を行いました。

一方、国内では、研究成果を次の世代へと手渡す教育実装にも取り組んでいます。

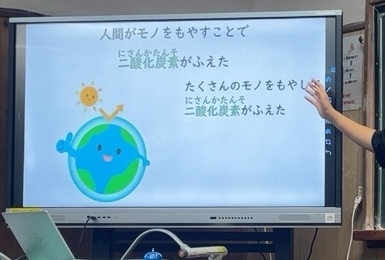

地域の小学校と連携し、放置竹林の竹を使った製炭から、学校の畑への施用、CO₂削減量の可視化までを一連の流れとして学ぶプログラムが設計されました。体験的な活動にとどまらず、資源の循環や環境と暮らしの関係を理解できる構成になっています。

この教育実装では、研究で得られた知見を、そのまま伝えるのではなく、年齢や文脈に合わせて翻訳することが重視されています。

難しい理論を教えるのではなく、「地域にある資源が、どのように環境と結びついているのか」を実感できる形に落とし込む。その姿勢は、研究と教育を切り離さずに捉えていることの表れでもあります。

国際研究と環境教育という、一見異なる方向への広がりに共通しているのは、「研究成果を外に出す」という考え方です。

学内で完結させるのではなく、社会の中で試し、問い直し、共有していく。その積み重ねが、この取り組みを一過性の活動ではなく、連続した研究実装として成立させています。

地域から始まった学生の研究は、制度や国境、世代を越えて広がっています。

この広がり方そのものが、研究が社会とつながるとはどういうことなのかを、静かに示しているように感じられます。

研究が社会と出会うときに残るもの

学生による研究実装という言葉から、派手な成果や特別な成功例を想像する人もいるかもしれません。

しかし、この取り組みを通して伝わってくるのは、何かを成し遂げたという達成感よりも、研究と社会がどのように向き合うべきかを丁寧に問い続けてきた姿勢です。

放置竹林という身近な地域課題から出発し、農業の現場で検証を重ね、制度の中で数値として認められ、その扱い方までを自分たちで考える。

研究成果を「出すこと」ではなく、「どう返すか」までを学びの対象とした点に、この実践の価値があります。

1トンという数字は、決して大きなものではありません。

それでも、その背後には、問いを立て、実践し、説明し、社会と対話してきた時間があります。研究が教育であるとはどういうことか。その問いに対して、言葉ではなく行動で示された一つの答えが、ここにはあります。

研究は、教室や論文の中だけにあるものではありません。

地域とつながり、制度と向き合い、人と共有されることで、はじめて社会の中に置かれます。この取り組みは、大学という場が持つ役割と可能性を、静かに、しかし確かに伝えているように感じられます。

島根県立大学 概要

島根県立大学は、地域に根ざした教育と研究を大切にする公立大学です。

地域課題を学びの出発点とし、学生が自ら問いを立て、現場で考え、実践し、その成果を社会へ返していく教育が行われています。

研究を学内で完結させるのではなく、自治体や企業、地域と連携しながら社会の中で検証し、活用につなげていく点も特徴の一つです。

環境や教育、国際分野へと広がる実践を通じて、地域とともに未来を考える大学としての役割を果たしています。