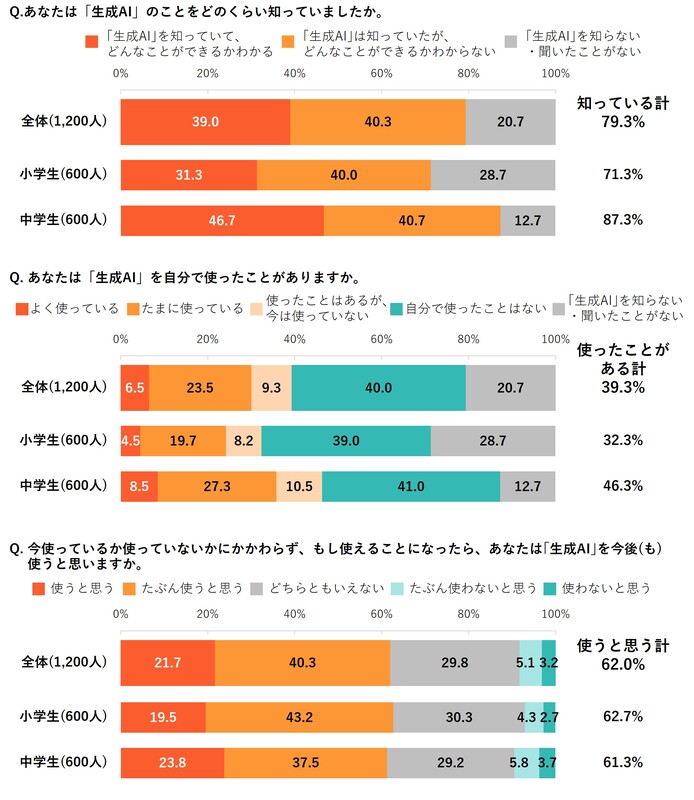

生成AIという言葉を耳にする機会が増えていますが、大人だけでなく子どもたちの間でも関心が高まっているようです。公益財団法人博報堂教育財団の「こども研究所」が全国の小学4年生から中学3年生を対象に行った調査では、およそ8割が生成AIを知っていると答え、すでに使ったことがあると回答した子どもも4割にのぼりました。多くの子どもたちが、これからもAIを使いたいと考えている点も印象的です。

注目すべきは「勉強のしかたが変わると思う」と答えた子どもが半数を超えていたことです。辞書を使うよりも素早く答えにたどり着ける、わからない問題をその場で質問できるなど、学習の効率化を感じている声が多く見られました。一方で「頼りすぎると自分で考えなくなるのでは」という不安を抱く子もおり、期待と心配が入り混じる姿が浮かび上がります。

さらに、生成AIに対して「楽しい」「味方」といったポジティブな印象を持つ子どもが多く、勉強だけでなく、イラストや文章づくりなどの創作活動に役立てたいと考える傾向も明らかになりました。子どもたちは新しい技術に柔軟に向き合いながら、自分なりの可能性を探しているようです。

8割が知っている!子どもたちと生成AIの距離感

今回の調査では、小学4年生から中学3年生の子どもたちに生成AIについて尋ねたところ、およそ8割が「知っている」と答えました。すでに使ったことがあると答えた子どもも4割に達しており、決して一部の子だけが知っている技術ではないことがわかります。

学年別に見ると、中学生の方が小学生よりも認知率・利用経験ともに高く、特に中学生では「半数近くが使った経験がある」という結果も出ています。一方で、今後の利用意向については小学生の方が中学生よりわずかに高く、これからの生活にAIを積極的に取り入れていこうと考えている様子もうかがえます。

また、今後の利用意向をたずねた質問では、6割が「使いたい」と回答しています。すでに学校や日常生活の中で生成AIが子どもたちの身近な存在になりつつあることを示していると言えるでしょう。

「勉強のしかたが変わる」半数以上が感じた学びの変化

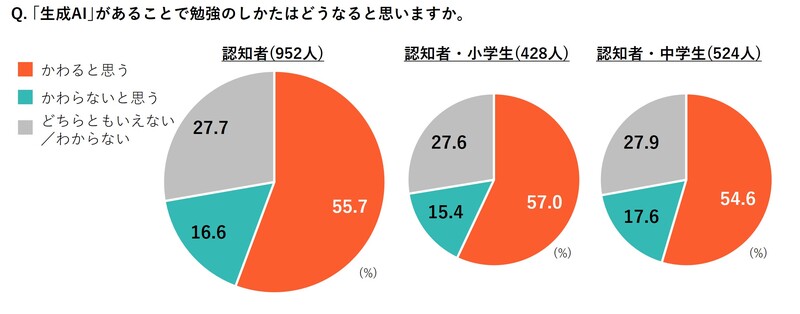

生成AIが勉強のしかたにどのような影響を与えるのかを尋ねたところ、「変わると思う」と答えた子どもは55.7%と半数を超えました。子どもたちは学びの場面でAIを活用することに、大きな変化があると感じているようです。

具体的な理由としては「答えをすぐに調べられる」「わからないことを質問すればすぐ返ってくる」といった効率の良さを挙げる声が多くありました。また「辞書を引くことがなくなる」「塾や家庭教師を頼らなくても学べるようになるのでは」という意見もあり、勉強の方法そのものが変わるかもしれないと考える子もいました。

一方で、「AIに頼りすぎると自分で考えなくなる」「理解しなければ結局問題は解けない」といった慎重な意見も見られました。特に受験を控えた中学生からは「AIでは入試は突破できない」といった現実的な声もあり、生成AIへの期待と不安が入り混じる結果となっています。

検索だけじゃない!世代や性別で広がるAIの使い方

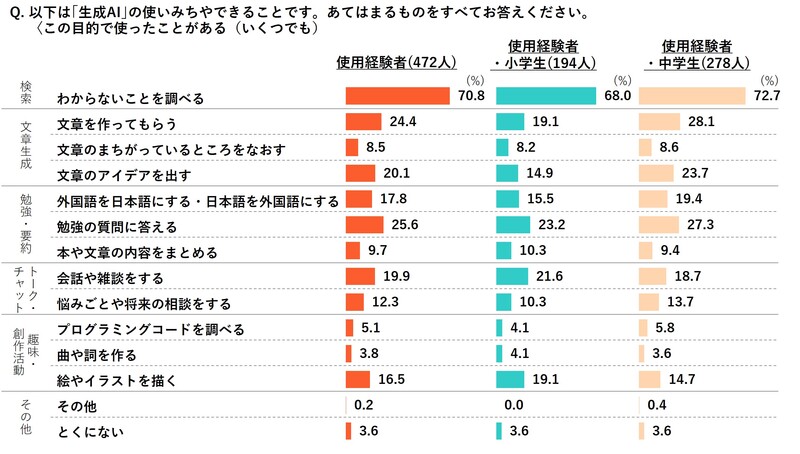

生成AIを実際にどのような場面で使っているのかを調べた結果、最も多かったのは「わからないことを調べる」という回答でした。全体の7割を占め、従来の検索エンジンのように疑問を解消するための道具として利用されていることがわかります。

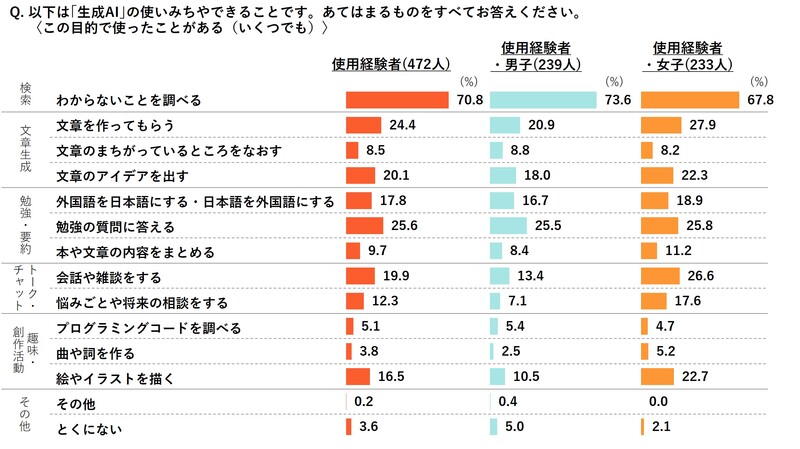

一方で、学年や性別によって利用のされ方に違いも見られました。中学生になると「文章を作ってもらう」「アイデアを出してもらう」といった用途が増え、小学生よりも生成AIの文章力を積極的に活用している傾向が明らかになりました。学校での作文やレポート、趣味での文章づくりなど、学習と表現の両面で使われていると考えられます。

性別で見ると、女子は「雑談や相談をする」「イラストを描いてもらう」といった検索以外の使い方が男子より高い割合を示しました。単に答えを探すだけではなく、会話相手や創作のパートナーとしてAIを受け入れている様子がうかがえます。生成AIは情報を得るための手段にとどまらず、子どもたちの好奇心や表現欲求を支えるツールへと広がっているのです。

このような世代差や個性の違いは、生成AIが単一の使い方に固定されるものではなく、子どもたちそれぞれの関心やニーズに合わせて柔軟に利用されていることを示しています。

宿題よりも夢中?創作活動を後押しする生成AIの可能性

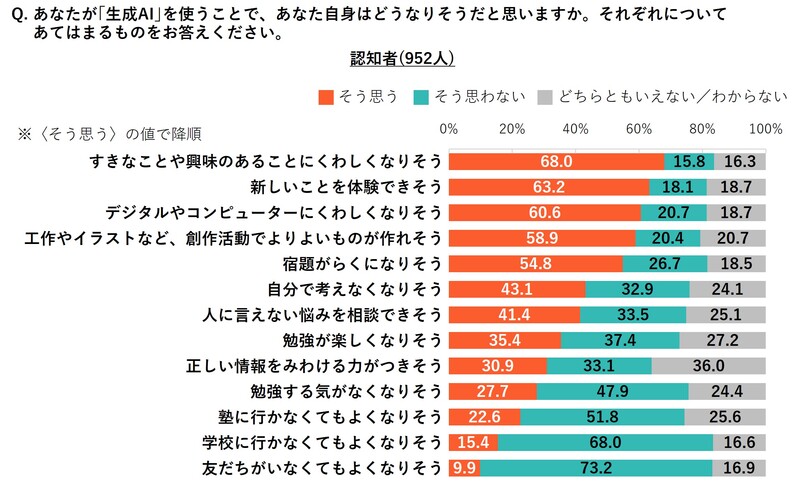

生成AIに対して、子どもたちは勉強の効率化だけでなく、自分の好きなことや興味を広げる存在として期待を寄せています。調査では「好きなことにより詳しくなれそう」と答えた子どもが7割近くにのぼり、「新しいことを体験できそう」「デジタルやコンピューターに詳しくなれそう」といった回答も多数を占めました。

また、「工作やイラストなど創作活動でより良いものが作れそう」と感じる子どもも多く、宿題の負担を軽くする以上に、創造的な活動を広げるツールとして捉えている様子がうかがえます。子どもたちにとって生成AIは、単なる勉強の補助ではなく、自分の興味や才能を伸ばすためのきっかけになっているのです。

こうした結果は、子どもたちが技術を柔軟に取り入れ、遊びや学びの境界を越えて利用しようとしていることを示しています。生成AIは新しい学び方だけでなく、新しい楽しみ方を提供していると言えるでしょう。

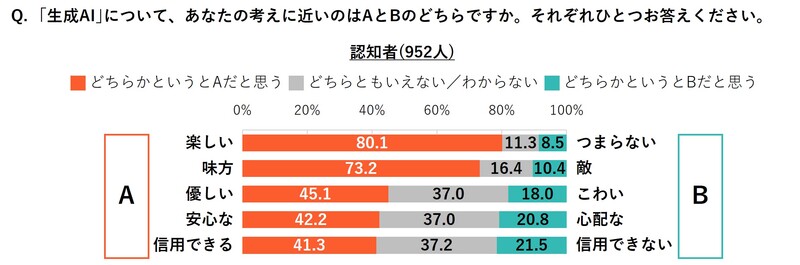

楽しいけど不安も…子どもたちが抱えるAIへのリアルな印象

生成AIに対する子どもたちの印象は全体的に前向きです。「楽しい」と答えた子は8割、「味方」と感じている子も7割を超え、学びや創作を支える存在として受け止められていることがわかります。勉強や遊びの枠を超えて、自分に寄り添ってくれるツールと感じている子どもが多いようです。

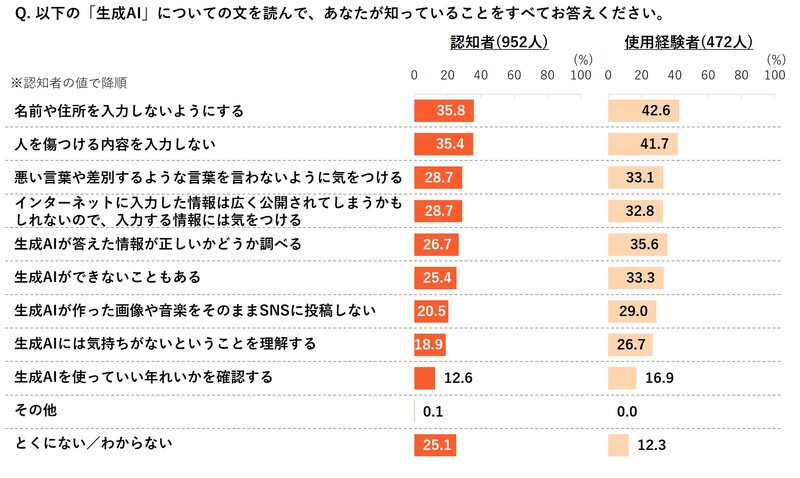

一方で、「安心できる」「信用できる」と回答した割合は半数を下回り、信頼性への不安が残っていることも明らかになりました。さらに、生成AIを使う際に気をつけるべき点についての理解は十分とは言えません。「名前や住所を入力しないようにする」と答えた子どもは3割台にとどまり、情報管理や安全な利用方法がまだ浸透していない現状が浮き彫りになっています。 この結果からは、子どもたちが新しい技術を好意的に受け止めつつも、安全に使うための知識やルールが追いついていない状況が見てとれます。期待と不安が入り混じる中で、安心して活用できる環境を整えていくことが今後の課題だと言えるでしょう。

未来の学びを形づくるヒントに

今回の調査からは、生成AIを身近な存在として受け止めている子どもたちの姿が浮かび上がりました。勉強の効率化や創作活動への期待がある一方で、頼りすぎる不安や安全面への戸惑いも抱いています。子どもたちは「楽しい」「味方」とポジティブに感じながらも、まだ十分に信頼しきれていない段階にあると言えるでしょう。

これから生成AIが教育や生活の中にどのように浸透していくのかは、子どもたち自身の使い方次第です。同時に、大人が正しい知識や安全な利用方法を伝えることも欠かせません。技術を単なる便利な道具としてではなく、子どもたちの学びや成長を後押しする存在として活かしていけるかどうかが、今後の大きなポイントになりそうです。